皆さんの社内では、採用活動においてどのような数字を計測されていますか?

応募者の数でしょうか?それとも書類選考や面接等の通過率でしょうか?

どのような項目を計測し、管理するかは、皆さんがそれぞれ何を重視されるかによって変わってきますが、このような項目を計測することが多いのではないでしょうか。

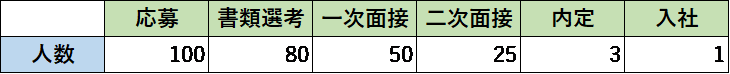

まずは、プロセス毎の『数』。

この表のように、応募者の数、書類選考や一次面接に至った人数といったような、選考プロセス毎の実数を計測しているケースです。「1名採用するためには100名の応募者が必要なので、10名採用したかったら1000名の応募者が必要になる」というような分析ができたり、毎年計測している場合は、「前年と比較すると、応募者が増えている/減っている」等の経年比較ができたりもします。

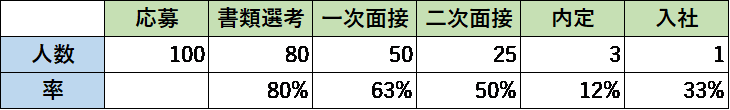

数に加えて、『率』を算出している企業も多いです。

この数字から読み取れるのは、「応募から書類選考に至る率は80%だね。」ということだけでなく、どこの数字をUPさせたら良いか?の改善ポイントもわかります。

例えば上の表では、二次面接から内定に至る合格率が12%と、他よりも急に低い数字になっています。書類選考から一次面接への合格率が63%(80名中50名が合格)、一次面接から二次面接への合格率が50%(50名中25名が合格)に対して、次の二次面接の合格率は12%(25名中3名)となっており、差があります。「書類選考と一次面接の選考基準が甘い?」とか、「書類選考や一次の面接官と、二次の面接官との間で、求める人物像が異なっている可能性はないか?」等の分析ができたりします。

製造現場では当たり前の指標になっている『歩留まり(良品の割合であり、生産効率)』で、マーケティングや営業等では「コンバージョンが良い/悪い」等と表現することもありますが、意外にも採用活動では指標になっていない企業もあったりします。また、数も率も共に計測してはいるけれど、分析まではできていないとか、改善に着手できていないといった状況も多いのではないでしょうか。

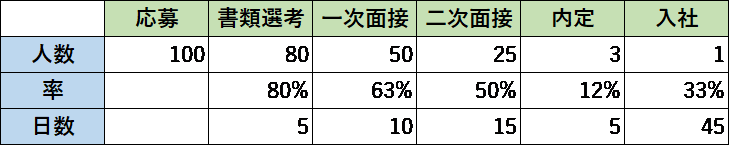

3つ目は『日数』ですが、この日数を計測している企業と出会うことは稀です。

この表からは、応募があってから書類選考の結果が出るまでの期間は『5日』で、書類選考の結果が出てから一次面接を実施するまでに『10日』の期間を要していることが読み取れます。

また、『応募があってから内定を出すまでの期間』を計算すると計35日(5+10+15+5)で、『入社するまでの期間』となると計80日(+45)ということもわかります。応募があってから入社するまでに平均80日を要するわけです。

「一次面接で合格になってから、役員との二次面接(最終)を実施するまでは15日か。役員は出張等で不在も多いから、そのくらいはかかるよな~。」と、このまま済ませていてはダメで、所要日数を減らせるかどうかは重要です。もし、その応募者が他社も欲しがる人財だった場合、今の所要日数のままだと、どのような影響が出るでしょうか?

それぞれの日数を長いと思うか短いと思うかは人それぞれですが、一刻も早く採用して欲しい現場部門からすると、少しでも短いことを願っています。さらに言えば、『応募があってから入社するまでの期間』ではなく、『人事等に採用して欲しいと依頼してから、入社するまでの期間』が短いことを望んでいます。この入社するまでの期間が長いということは、それだけ現場部門の生産性を落としている、ビジネスを止めていることになるのです。

この相手起点の目線や日数という数字を大事にしている人事部門、採用担当者が居る会社は強いです。採用においてもいろんな工夫をしようと考動されています。

今回挙げた以外の項目を計測している企業もあるでしょうが、これらはあくまで社内に視点を置いた数字です。相手起点の目線に立ち、『当社選考に対する満足度』といった応募者側の視点を計測している企業があったりもします。採用CX(Candidate Experience)という考え方ですね。

採用活動において何を重視して、どのような数字を計測・管理するか?そして、それらを活かして、何を改善していくか?ここにも、採用できる/できない企業の差が出るわけです。

南ぁ~無ぅ~