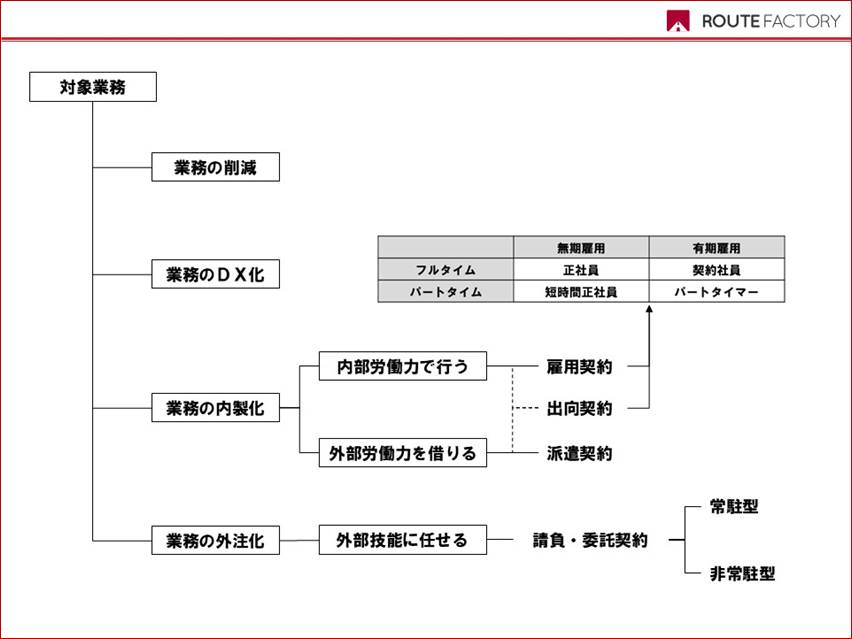

今回はこの図の一番下で、4つ目にある「業務の外注化」について触れます。

また、前回のその2の記事でお話しした「業務の内製化」との違いについても触れています。

「業務の外注化」とは、対象業務を、その分野の専門技能を持つ外部の事業者(法人または個人)に任せることであり、ある部分の業務までは自社で行うが、ある部分の業務からは外部の事業者に任せるための区分けを行います。これは、内製化の時にも行っている、誰にどの業務を割り振るのかの分担決めと同じですね。

では、「業務の外注化」を選択するのは、どんな理由や事情から?

まずは、対象業務をその分野に関する高度なノウハウを持つ専門家に任せる場合です。自社には対象業務に関するノウハウがない等で、例えば弁護士や税理士等にお願いする場合が一番イメージしやすいのではないでしょうか。他には、今よりもっとコスト削減したいので、ローコストオペレーションを得意とする専門家に任せるといった場合もあります。

次に、対象業務をやってもらおうにも、なかなか人が採用できなくて、他に手はないのか?で行きついたパターンです。

ある業務を行うには自社内では人手が足りず、『新たに人を採用しようにも(派遣でも、出向でも)良い人が見つからない。業務は止められないので、何か他に手はない?』の流れで、業務の外注化へと行きついたイメージです。この場合は「外部の専門家に任せる」のではなく、「外部労働力を借りる」に近い、というか労働力の調達手段の一つ(雇用や派遣と似たようなもので、延長のようなモノ)として考えているケースが多いのではないでしょうか。

外注化を選択する企業の事情や目的は様々で、いずれの事情であっても、その何とかしたい対象業務をやるにあたって、自社で人財を採用しようとするとそう簡単にいかない点は共通しており、結果的に外注化を選択すると。

ですが、外注化を後者の『労働力』として考えちゃっている場合は少し懸念点が出てくるので、その点について次回の記事でさらに踏み込みます。次回の『その4』は小難しい法律系の話も出てきますので、人事以外や興味がない人は読み飛ばしてくださってかまいません(笑)。