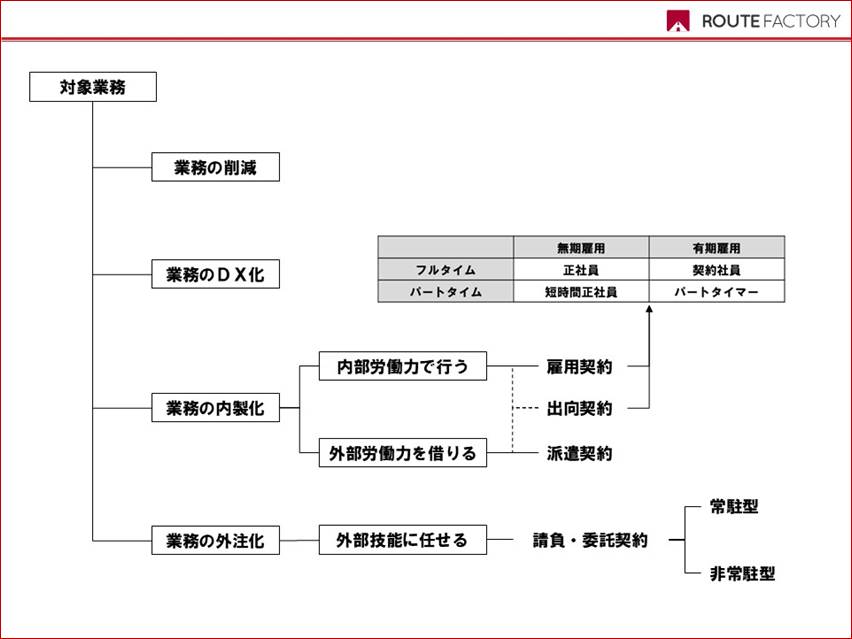

前回のその1に続いて、今回は「業務の内製化」の項目で、対象業務を自社の内部でやろうとすることについて触れます。

「業務の内製化」の下には「業務の外注化」も登場していますが、自分たちでやろうと考える企業のほうが多いでしょうから、先に「業務の内製化」から書いています。それ以外にも理由はあるのですが、それはまた「業務の外注化」の部分で触れます。

「業務の内製化」については、さらに「内部労働力で行う」と「外部労働力を借りる」の二つに分岐させています。

「内部労働力で行う」とは、対象業務を自社が直接雇用した労働者によって行うことで、直接雇用した労働者とは「雇用契約(労働契約)」を締結します。雇用形態は図中の簡易表にしたような、有期雇用や無期雇用といった雇用期間に違いがあったり、フルタイムやパートタイムといった労働時間に違いがあったりと、様々な条件で締結されるので、雇用だけみても多様化していますね。

次に、「外部労働力を借りる」とは、自社では労働者を直接雇用せずに、外部から労働力を借りることで、派遣社員を活用することですね。この場合、自社と派遣会社との間で派遣契約(労働力を提供してもらう契約)を締結します。そして、 “派遣会社が雇用する労働者”を借りて、自社では雇用せずに指揮命令しながら、自社の業務を遂行してもらいます。この時、自社と派遣社員との間は何も契約を締結しません。自社ではその労働者を雇用していないのですから。「借りる」と表現すると違和感があるかもしれませんが、派遣という仕組みを簡易に説明するために用いています。

「あれ?出向が雇用と派遣の間にあって、点線で結んで登場するのはなぜ?」ですって?

良い質問ですね~。出向はグループ会社等の別の企業で雇用されている労働者を自社でも雇用するといったように、一人の労働者が2つの企業においてそれぞれ雇用契約を締結することになる特殊な形態です。

厚生労働省の資料には「いわゆる出向は、出向元事業主と何らかの関係を保ちながら、出向先事業主との間において新たな雇用契約関係に基づき相当期間継続的に勤務する形態である。」と表現されており、派遣とも全く異なる仕組みであり、複雑でややこしい話にもなるので、とりあえずは「外部労働力を借りる+内部労働力で行う」の間に位置するくらいで説明を終わります。というか、出向は満たさなければならない出向要件もあり、安易に選択できる手段でもないので、この程度で逃亡させてください。

ここまでを踏まえて、「内部労働力で行う」を選択するのであれば、対象業務をどんな雇用形態(勤務時間や雇用期間)の直接雇用者に担ってもらうんだ?等を順番に検討していくことになりますが、社内の現有人員で行えそうなのであれば、対象業務を誰かに割り振ることになり、人を採用する必要はなくなります。

社内の現有人員では無理な場合は、新たに直接雇用者を増員採用することになるかもしれません。その場合は、「じゃ、正社員で1名募集しよう!」等となりますが、新たな直接雇用者を採用するのではなく、「外部労働力を借りる」ことを選択して、派遣会社へ派遣社員を依頼する場合もあるかと。

さらに言えば、「業務の内製化」においてどの手段を選択するかで、自社に適用される法令が変わりますし、“使用者”として求められる内容やマネジメントも変わります。特に有期雇用やパートタイム、派遣社員を活用する場合は、パートタイム・有期雇用労働法や労働契約法も関係してきます。派遣社員の場合は、さらに労働者派遣法が加わります。

出向には出向法なんて法律はありませんが、出向要件を満たしているかどうかが問われます。安易にこの雇用形態で良いんじゃない?とは言えないわけで、人事部門には、選択肢毎の違いを理解しつつ、日々業務遂行している各部門を適切にサポートする役割が求められます。

う~ん、このシリーズはあと何回続くねん…