募集するにもいろんな手段があるけれど、ありすぎて追いつけないという話の4話目です。

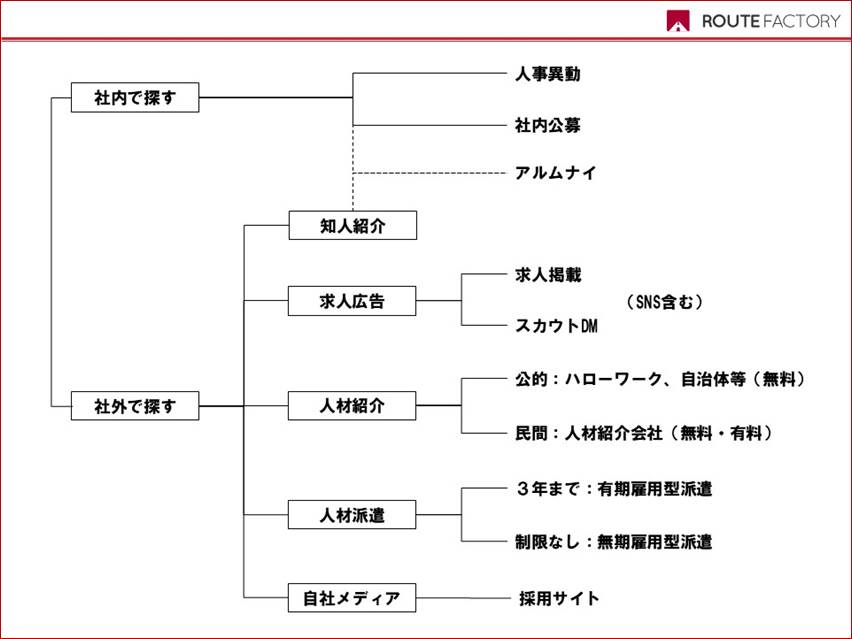

こちらは全ての手段ではないですが、代表的な手段を大まかにまとめた図。

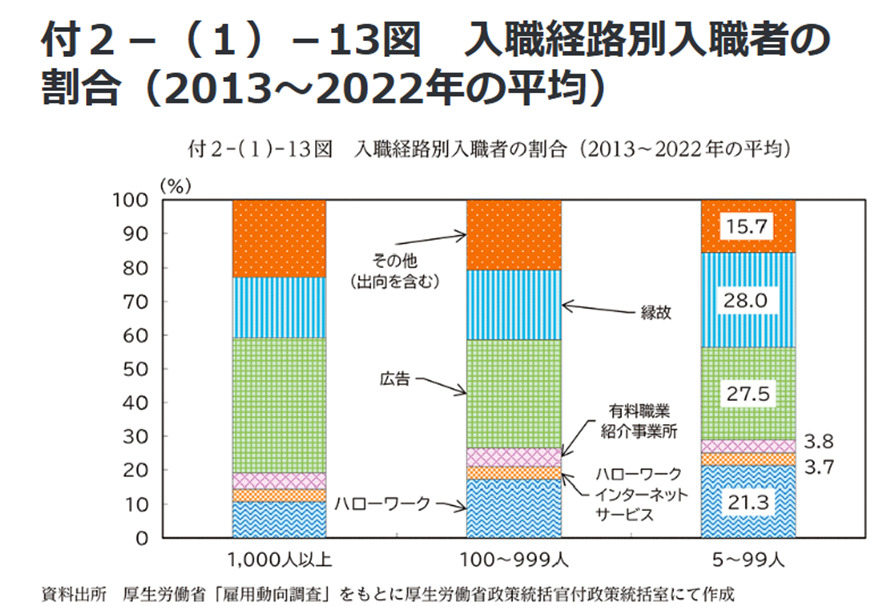

次は、『令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-』という厚生労働省の資料にあるグラフを抜粋したものです。

採用手段の図の5つ目にある「自社メディア」ですが、自社のWebサイトに会社概要や求人情報を掲載するだけでなく、経営者が自社の考え方を発信したり、従業員が登場して、この企業を選んだ理由、今の働き方や仕事内容を紹介するブログを設ける企業もあれば、採用ピッチ資料をダウンロードできるようにする企業もあり、さまざまな自社情報を発信しています。

さらにはコーポレートサイト以外にも、採用情報だけに特化した専門の別サイトを作る企業も増えており、少しでも自社が求める優秀な人財を獲得できるよう、採用活動のための自社メディアに力を入れています。

入職経路のグラフで言うと、その他に区分されているのかは定かでないので、割合までは不明です。

この自社メディアについては、自社が採用したいターゲットに向けた情報を発信していけるかどうかと、定期的に発信していく継続的な運用も必要となってきます。そのためには手間や費用等の負担が増すことも確かであり、そこに労力を割けるかどうかでもあります。

自社メディアから応募してもらえると、その他の募集手段に頼らなくて良くなり、求人広告や人材会社等に払う費用を減らすことが可能かもしれません。一方で、自社メディアから応募してもらえるようになるためには、どれだけ自社メディアに投資できるかであり、資金や人員を投下していく決断をするかどうかでもあります。それほど多くの人数を採用しない企業からしたら、自社メディアに投資するよりも、他の募集手段に投資する方が良いと判断される場合もあるでしょうから。

さて、計4回にわたって、募集手段がありすぎるて追い付けないよ~という内容に触れてきましたが、どの採用手段を選択して募集するか、応募者を集めるかは、それぞれの手段の内容を理解しておかなければ意思決定できません。さらに言えば、それぞれの手段にはこれまた数多くのサービス提供事業者がいて、ある業界や職種に強いとか、ある年齢層の登録者が多いといったような特徴があります。

自社が今回採用したい人財の場合、どの採用手段を使えば良いのか?どの事業者のサービスが適しているのか?を、ケースバイケースで選択していく必要があるのですが、多くの企業では、「聞いたことがある企業名だし、大手だから」等の理由で選択しているケースが多いように感じています。

「イ〇ンに行けばいろいろ売っているから、きっとあるだろう。」

それで手に入る場合もありますが、専門店に行かないと手に入らない場合もあります。

データからは、知人紹介(縁故)、求人広告、ハローワークの3つが主要な入職経路だとなりますが、皆さんが採用したい人財は、どの手段(経路)を使って、どんなサービス提供事業者にお願いして、募集しましょうか?

鯛を釣りたいのに、琵琶湖で魚釣りしても…になっている企業は意外にも多いのです。