募集するにもいろんな手段があるけれど、ありすぎて追いつけないという話の3話目です。

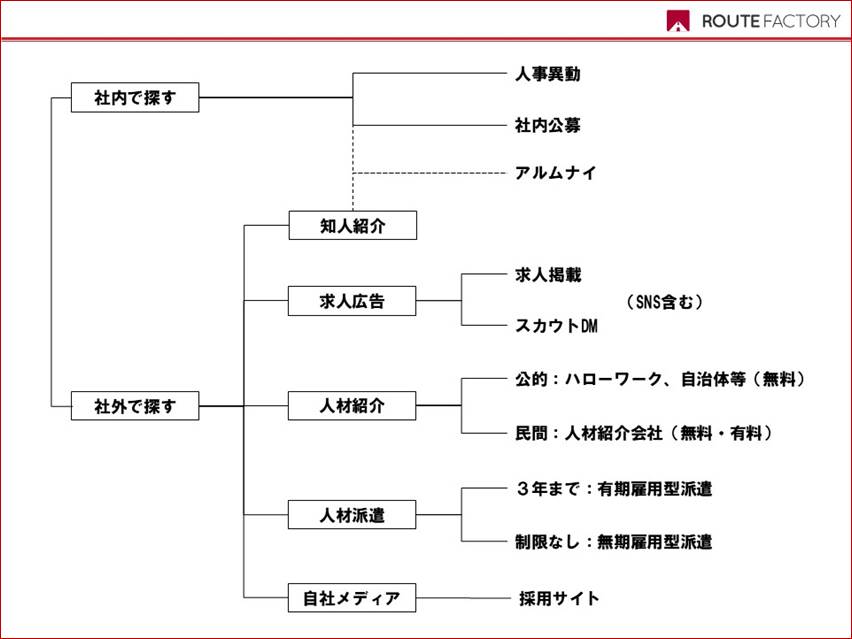

こちらは全ての手段ではないですが、代表的な手段を大まかにまとめた図。

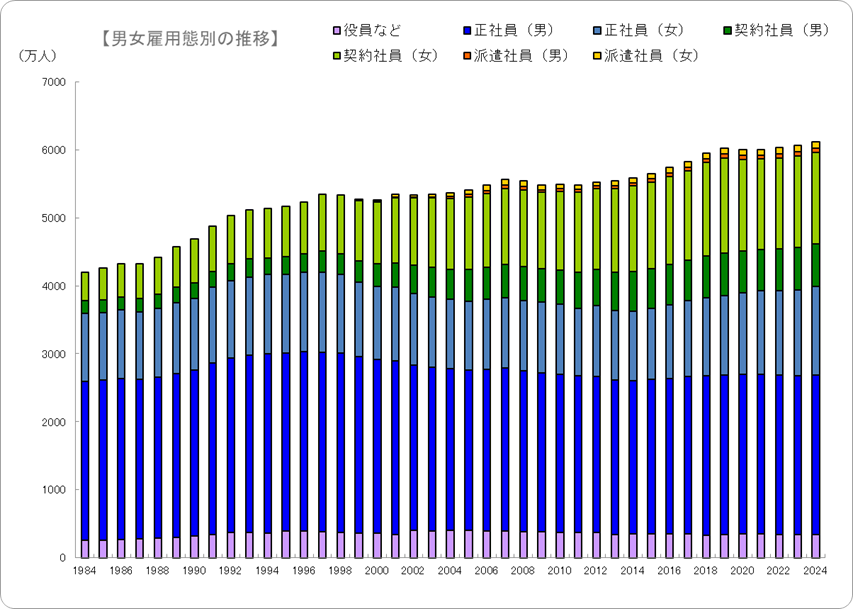

採用手段の図の4つ目にある「人材派遣」ですが、これも国の規制緩和の一環で生まれたサービスです。厚生労働省の入職経路のデータには出てきていませんので、いつものグラフは省きます。代わりに、今回はちょいと自作した下記の推移グラフをご覧ください。

これは、総務省統計局の労働力調査から当方で作成した男女別の雇用形態推移のグラフです。あくまでイメージをつかむために作ったグラフでして、正確ではないところや、色使いが見にくい部分もありますが、大目に見てください。これ作るの大変やったんやでぇ~!

話を戻して、令和6年(2024年)時点の数値では、日本の就業者数は約6772万人。人口が1億2300万人ちょいなので、半分以上の人が働いているということになります。

まず、一番下の薄い紫色部分は、役員などの人で、344万人くらいだそうです。次に、正社員と呼ばれる正規雇用者は約3645万人で、グラフの青色部分と、青とも何とも言えない色部分の合計値です。何だ、この色は…。役員や正社員部分を合計すると4000万人弱で、就業者数の約60%を占めています。

契約社員などの非正規雇用者は約2126万人で、緑と黄緑色、オレンジと黄色の4つの合計値です。就業者数の約31%を占めており、1984年からの40年間を通じてずっと増えていますね。今回は他の細かな部分を省いたグラフなので、すべてを合計しても100%にはなりませんのであしからず。

また、非正規の約2126万人のうち、派遣会社に雇用されて働く派遣社員は約154万人。オレンジと黄色の合計値ですね。この数字からだと、約6772万人いる就業者全体に占める派遣社員の比率は2.3%くらいだと言えます。

バブル崩壊による不況期の人件費削減といった時代の流れもあり、また、派遣会社に依頼したら求める人財を派遣してくれる利便性から、人材派遣を利用する企業は増えました。一昔前に派遣村問題とメディアで騒がれた時もありましたので、派遣で働く人はもっと多いイメージを持った方もいたかもしれませんが、そんなに多くはないのです。

ちなみに、この人材派遣を利用する際は、「3年」というキーワードが重要になってきます。

「皆さんの会社で派遣社員を受け入れよう(派遣社員に来てもらおう)とするときは、皆さんの同じ事業所で、同じ派遣労働者が勤務できる上限は原則3年までですよ」という、わかるようでわかりにくい制限があります。

この制限は、派遣会社が派遣社員を『有期雇用』で雇用して派遣してくる場合に適用され、めちゃくちゃ簡単に言えば、派遣社員には3年までしか働いてもらえません。誤解を受ける説明だけど、そういうことです。

一方で、派遣会社が派遣社員を『無期雇用』で雇用して派遣してくる場合には、この制限は適用されませんので、派遣社員にはずっと働いてもらえます。もちろん、派遣会社や派遣社員本人の意向もありますが。

これは、一般的には派遣の3年ルールと呼ばれるもので、派遣村問題もあったので、厚生労働省としては、派遣社員の雇用の安定化をより一層図るために、派遣会社に長期安定雇用化を即したわけです。そして、派遣を利用する企業にも、派遣会社が無期雇用して派遣してきた場合は、3年なんて気にしなくて済みますよと、インセンティブを与える妙案を生み出したのですね。

これ、皆さんがどのくらいの期間を派遣してもらいたいのかによって影響が出てきます。この3年ルールには「事業所単位」と「個人単位」の2種類があり、ここでは詳しく触れませんので、お付き合いがある派遣会社と確認されてください。

そして、派遣会社にもそれそれに得意分野があり、もともと昔からずっと無期雇用者を中心に派遣してきた派遣会社もあれば、有期雇用者を中心に派遣してきた派遣会社もあります。事務職を得意としてとか、ITエンジニアならお任せといった職種に強い場合もあれば、〇〇地域では求職者からの認知度が高い等の特徴がいろいろあります。

これまた派遣を依頼する側からしたら、普段お付き合いしている派遣会社が本当に今回の募集ポジションに対応できるのかどうかまでは理解せずまま、依頼しちゃっていることも多いわけです。

「派遣会社から連絡があって、なかなかマッチする人が見つかっていないのですぐに派遣できないってさ。困ったな~」となっている場合、琵琶湖で鯛を釣ろうとしている可能性も考えられます。淡水に、海水魚はいませんからねぇ。

ふぅ…。残すは自社メディアか。

誰だよ、今回の企画を考えたヤツ。あ、私か…。