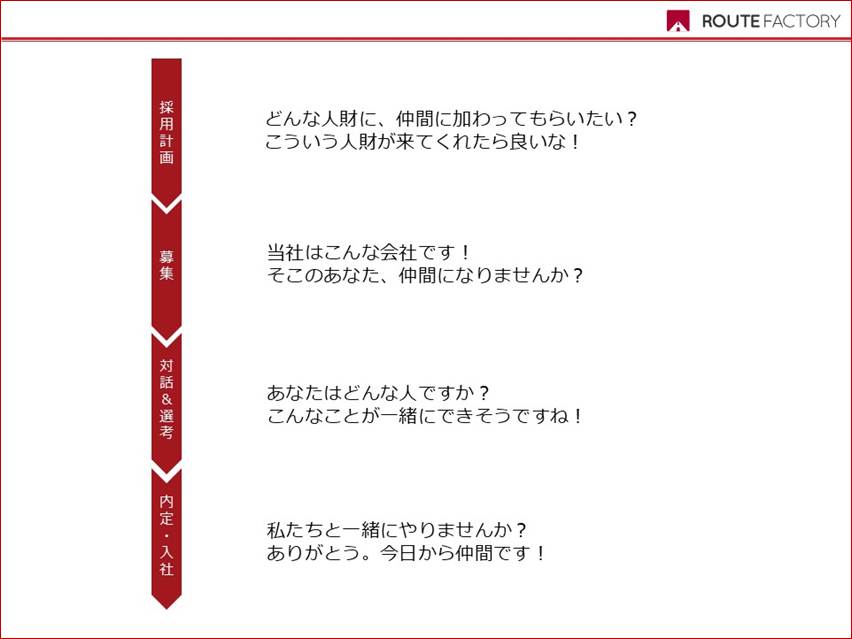

4つのフェーズに分けた採用活動の3番目「対話&選考」のうち、前回は先に選考について書いたので、今回は対話編です。

選考について確認されたい方はこちらから前回の記事を参照ください。

応募があると、次は「選考」します。書類選考を通過して、面接へと進む。どんな応募者か、自社が求める人財かどうかを書類だけでなく、実際に会い、話してみて、見極めるために。これは応募者側にとっても同じです。自分が働きたいと思える会社や人たちかどうか、自分が望む給与等が得られるのかを、実際に会い、話してみて、見極めるために。

皆さんにとっては耳にタコだと思いますが、選考とは、企業が応募者を見極める場ではなく、企業と応募者の双方が、お互いにマッチするかどうかを判断する場。

もう少し正確に表現すると、「求人数<求職者数」の状況であるならば、採用する企業側が選べる、選考できる度合いが高いと言えますが、今は働く世代が年々減っていき、かつ「求人数>求職者数」の状況なので、働く側(応募者だけでなく、今働いてくれている従業員も)が選べる、選考できる度合いが高まっていますよと。

企業によっては、「今も昔も選べる状況になったことなんてないよ…」と、もともと選べる度合いは高くないのに、ますます深刻に…となってしまうこともあるのですが、今はそういう時代ということです。

さらに言えば、戦後や昭和の高度成長期のように、多くの人が似たような幸せを得たいと目指していた時代ならまだしも、個々人の働くことに対する価値観や重視すること、得たい内容が多様化していけばいくほど、働く側から「この企業・求人は違う、興味がない」と思われる可能性は高まり、応募が減ってくるわけです。応募があっても、選考途中で辞退されちゃったりするわけです。そして、自社に興味を持って応募してくれたことが、ますます貴重になっていくわけです。

でも、応募がないとか選考途中で辞退されることが、必ずしも悪いとは言い切れません。入社してからミスマッチがわかるよりも、その前にわかって良かったとも言えますから。

前置きが長くなりましたが、本題の対話の内容に入っていきます。

冒頭で書いたように、「選考とは、企業が見極める場ではなく、企業と応募者の双方が、お互いにマッチするかどうかを判断する場」なので、せっかく興味を持って応募してくれた応募者が、「この求人は違う、興味が失せた」とならないように、相手の興味をもっと高めて、入社したいと思ってもらえるように、動機を形成し、さらに向上させる絶好の場でもあるわけです。

そうなると、「あなたはどんな人?」と見極めるために質問するだけではなく、「私はこんな人、こんな会社だよ」とこちらからアピールする必要もありますし、自社を訴求するためには「何に興味を持って応募してくれたのか?私たちの何が知りたいのか?」と、相手に興味を持ち、相手を理解しようとする姿勢や質問も必要です。

対話を通じてお互いに相手の事を知り、理解することが必要で、相手のことが理解できたので、自社は「合格/不合格」を判断しやすくなりますし、応募者側も「入社/辞退」を判断しやすくなり、入社後のミスマッチ低減につながります。さらには、自分の事を“聴いてもらえ、話せて、理解してもらえた”と感じてもらうことで、たとえ合否結果はどうであれ、合否結果に対する応募者の納得度や満足度も高まるというものです。

一方で、対話がなく、片方もしくは双方が理解不足のままで入社となった場合は、入社後のミスマッチが生まれやすくなりますし、不合格となった場合には、応募者が自社に対して悪い印象を抱くこともあります。その結果、口コミサイトに書き込まれるなんてこともある時代なので要注意です。

採用したいと思えた人財から辞退されたり、入社後にミスマッチが起きている場合、面接の場で、いやいやひょっとしたら応募があったその時点から、相手との対話を通じた理解や動機形成・向上の取り組みが不足しているのかもしれません。