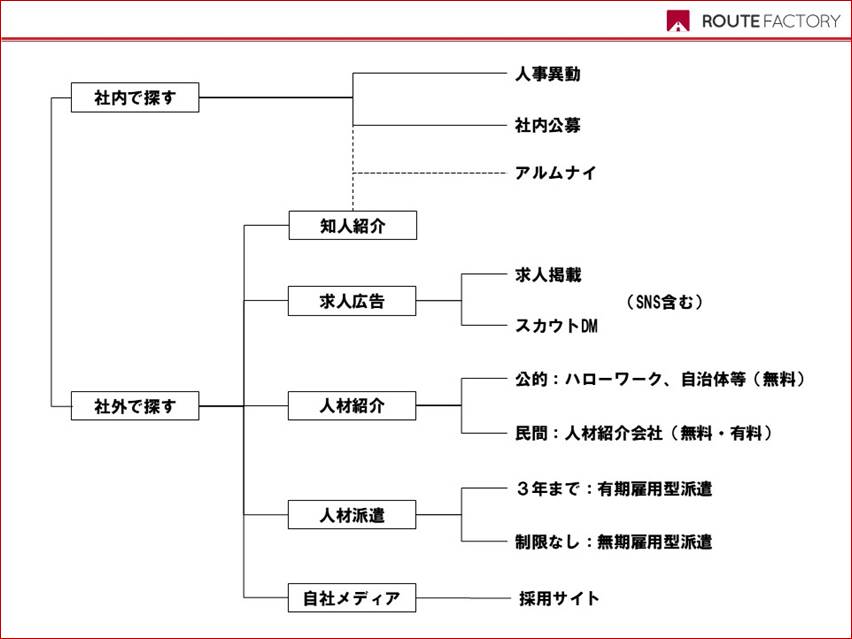

募集するにもいろんな手段があるけれど、ありすぎて追いつけないという話。

全ての手段ではないですが、代表的な手段を大まかにまとめてみました。

社内の人財から探す場合、該当者がいる場合には人事異動という手段があります。

「来月から〇〇部へ異動だから。」

「4月から、〇〇支店へ転勤してもらいたい。」

なんてことも、会社から一方的には言えなくなってきていますが。

もしくは、従業員が自らの意思で応募できるように社内公募制度を設ける企業もあります。また、最近はアルムナイという(昔は出戻りと言われていた)、一度退職して社外に出た元従業員に戻ってきてもらう制度を正式に設ける企業も増えていますね。

社内にはおらず、社外から探さなければいけない場合は多様なサービスで溢れている時代です。それぞれを見ていく前に、こんなデータも参考に。

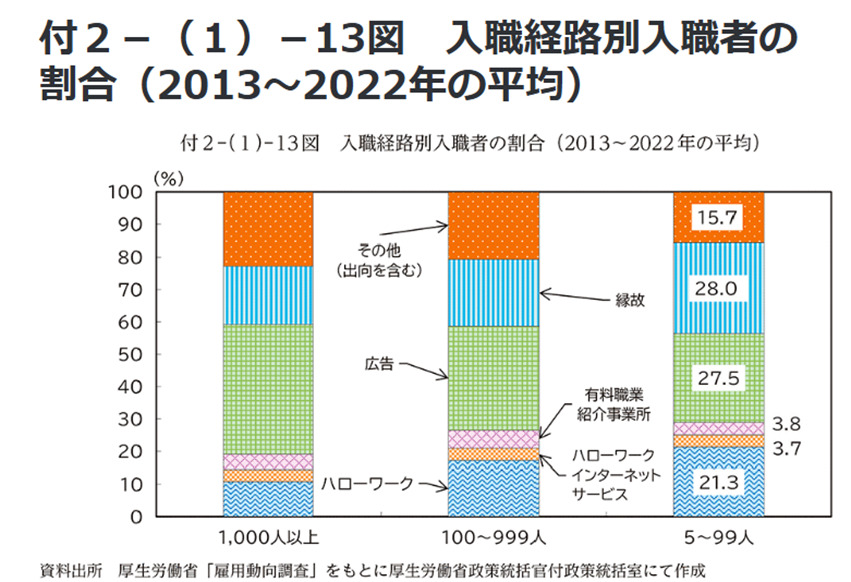

このグラフは、『令和6年版 労働経済の分析 -人手不足への対応-』という厚生労働省の資料にあるグラフを抜粋したものですが、入職経路(入社者の応募経路)の割合がわかるデータです。先ほどの採用手段の図と、入職経路のグラフを一緒に見ていきます。

「知人紹介」は、最近ではリファラルとも呼ばれていますが、昔からある縁故採用です。厚生労働省のグラフでは水色部分で、企業規模にもよりますが20~28%くらいが縁故だと。

「求人広告」は色々あり、新聞への折り込みチラシ、フリーペーパー型、電車やバスなどのつり革広告、ネット型等で目にします。掲載する時点で課金されるサービスもあれば、応募があった時点で課金される応募課金型、入社に至ったら課金される採用課金型等、お金の払い方も多様化しています。

また、「当サイトに登録している転職希望者にスカウトDMが送れます!」といったサービスも増えていますが、これも求人広告(Webサイト型)から派生したサービスです。求人広告に「スカウト機能」を追加して、その求人サイトに登録している求職者に対して、企業から直接ラブレターを送れるようにしたと。その求人広告事業者としては、自社が持つ求職者データベースを開放したサービスというわけです。

ん?SNS等ってあるけど、これって自社メディアじゃなくて求人広告なの?と思われるかもしれませんが、LinkedIN等のSNSも、事業者が提供するプラットフォームを使って求人や自社情報を掲載したり、付属するスカウト機能を利用してDMを送るわけで、求人広告の位置付けです。ま~、自社メディアと考えたからと言って、企業側には何かに影響するわけではないので、区分するのはどうでも良い話ですけどね。

求人広告については、5~99人規模の会社だと27.5%くらいのようですが、1,000人以上の規模になると約40%なんですね。ビズリーチ等のスカウトDMを利用した採用が増えていることが影響しているのかもしれません。

求人広告だけでもたくさんの種類があり、どれを選んだら良いのかわからなくなりそうですね。

長くなりそうなので、今日はここまでにして、続きは次の記事にしたいと思います。

え?けっして記事数を稼いでいるわけではないですよ。